高速道路を利用するときに便利なETCや、事故が起きた時に記録するドライブレコーダ。

どちらもほとんどの方が車に取り付けするのが当たり前と認識していると思います。

僕はディーラーに就職してETC、ドラレコの取り付けがすごく不安でした。

僕以外にも周りの整備士を見ていると、苦手意識を持つ人が多い印象でした。

これから整備士として働く方で『取り付けに自信がないよ』という方や、初心者の方でも簡単に取り付けができるよう、細かく画像を挟みながら解説していきます。

今回はドライブレコーダー取り付けを例に紹介します。ETCも同じ流れです。

むしろETCのほうが簡単なのでドライブレコーダーがつけれるようになればETCはあっというまです。

最初は3時間くらいかかる方もいると思いますが、頑張りましょう。

今回はMH95S型ワゴンRを例に解説します。

電源を探そう

基本的に電源が取れればどこからとっても良いのですが、無難なのはナビ裏です。

ナビ取り出しまでの分解

ナビまでのパネルを分解していきます。

スズキの軽自動車は結構簡単に分解できるのでチャレンジしてみてください!!

手前に引っ張ると下の図の状態になります。

※傷がつかないように心配なところにはマスキングテープを3重くらい張っておく!

タオルなどを固定するのもGOOD!

手前に引っ張ると簡単に外れます。

このパネルは赤い爪4か所で取り付けられています。

次に黒いカバーについているねじを1本外します。

あとは手前に引っ張ればカバーを取ることができます。

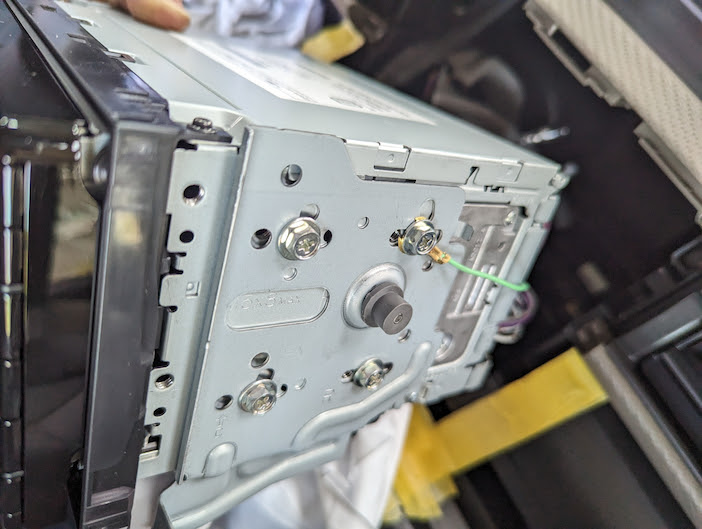

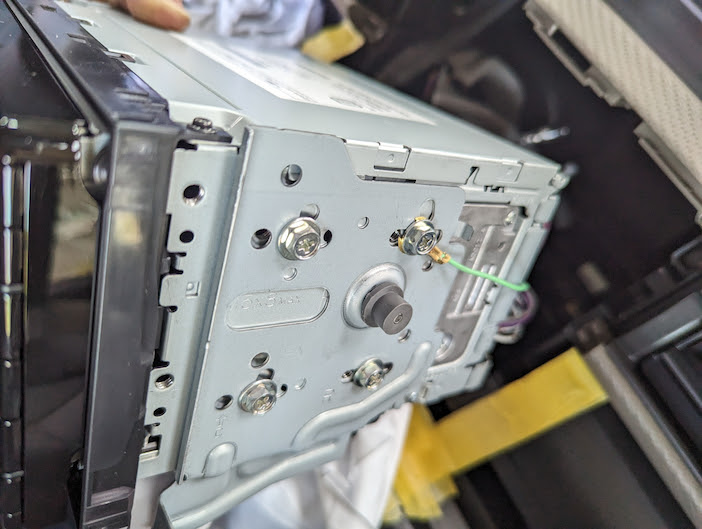

あとはナビについている下側2か所のねじを外せばナビを引き抜けます。

さらに傷がつかないようにウエス、ないかたはタオル、とにかく傷がつかないようにできればOKです。

あとは、引っ張り出せばナビ裏にアクセスが可能となります。

いよいよ電源を探していきます。

電源を取ろう

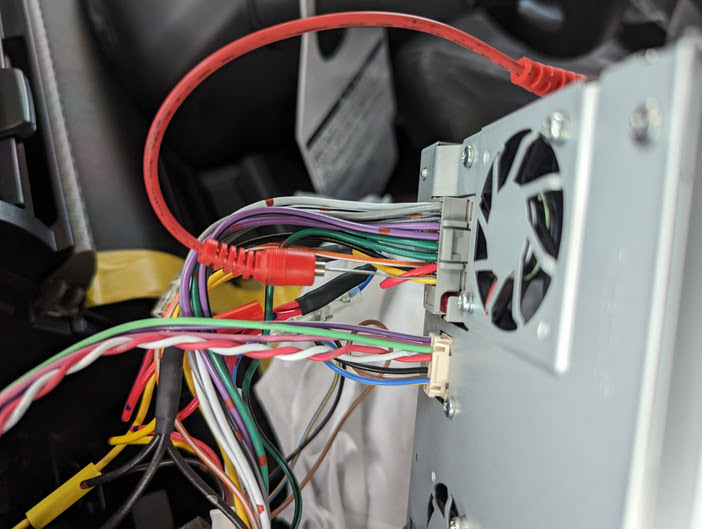

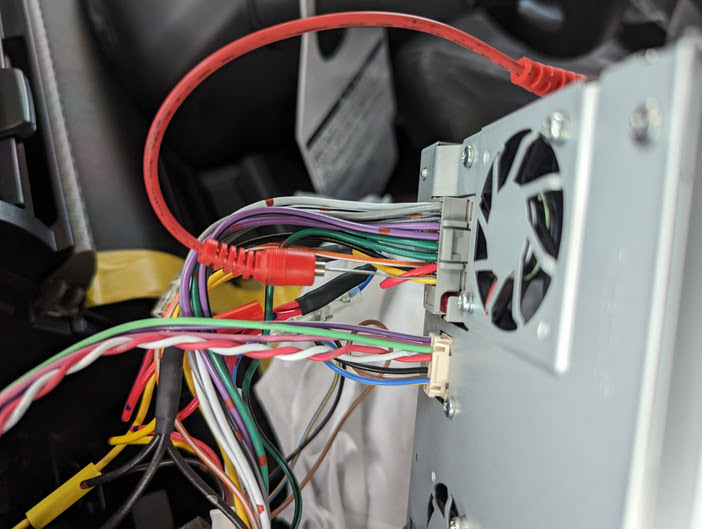

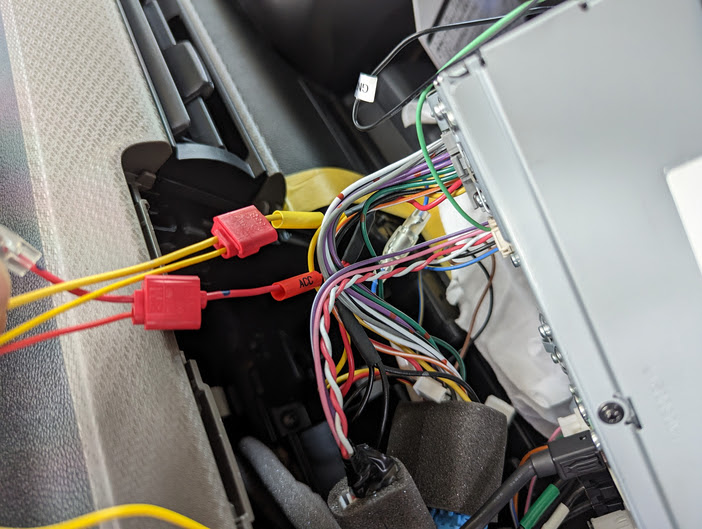

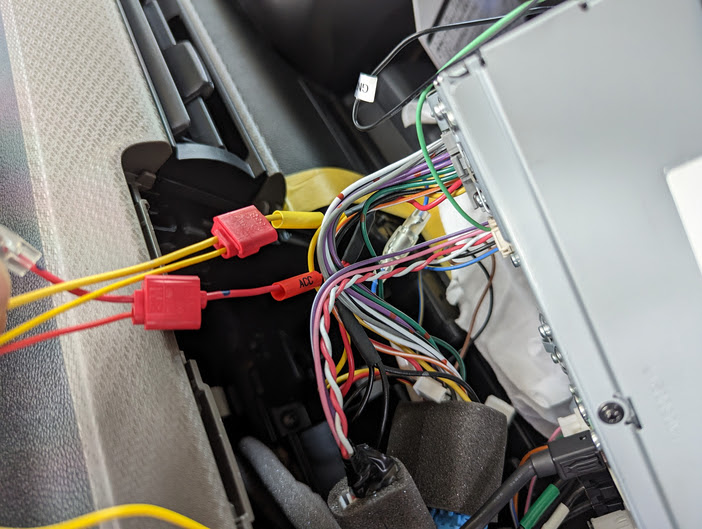

ナビを引っ張り出すと裏にカプラーがたくさんあるのでその中から常時電源、ACC電源を見つけます。

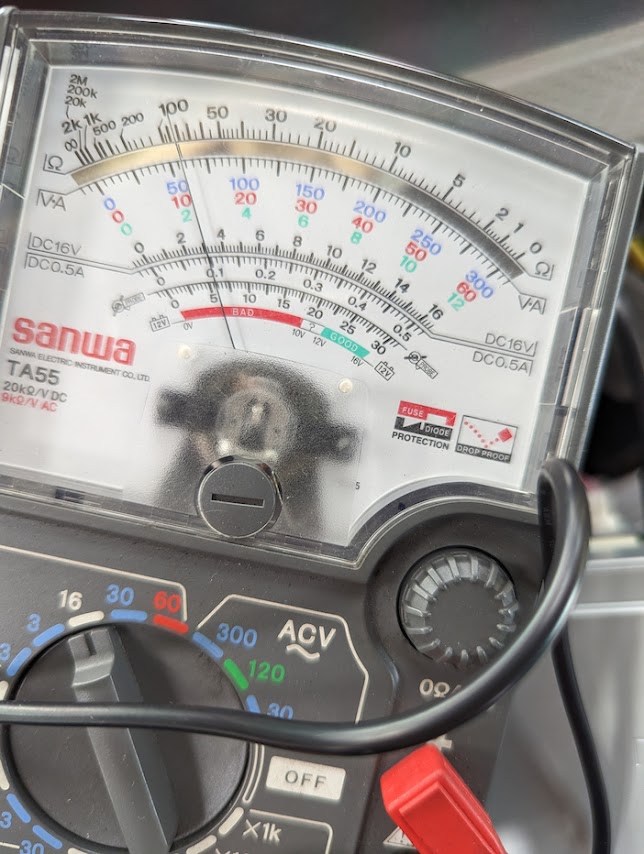

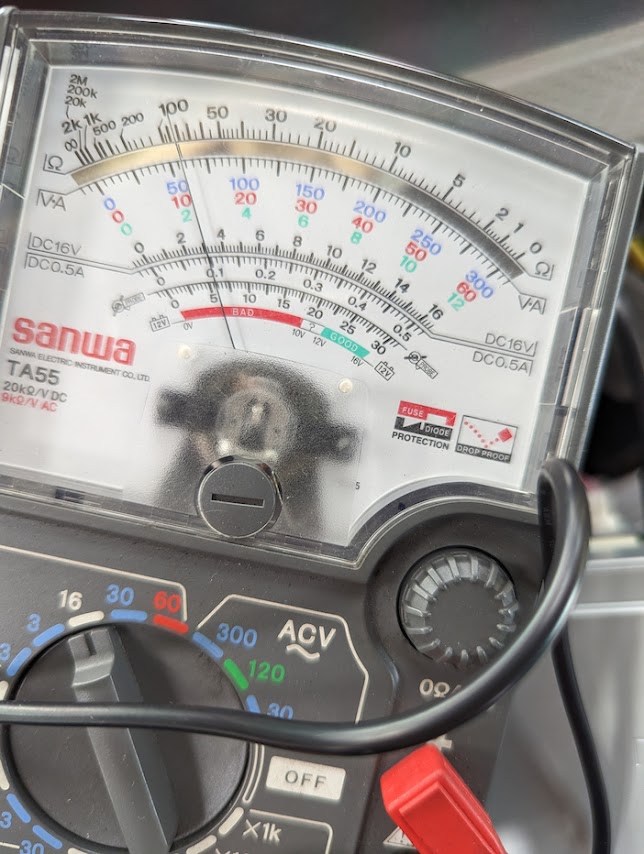

使うのはサーキットテスターです。

よく検電器で探す方もいますが、細かい電圧値も見たいのでサーキットテスターがおすすめです!

ナビ裏は配線がたくさんあり、この中から常時電源、ACC電源を探します。

※車の電源を探すときは、サーキットテスターの設定はDCV16Vに合わせておけば大丈夫です。

- ・常時電源

-

常に12Vが流れている配線(IGOFF、ACC、IGON、いずれの場合も)

- ・ACC電源

-

ACC、IGONの時に12Vが流れる配線(IGOFFの時は0V)

- ・アース

-

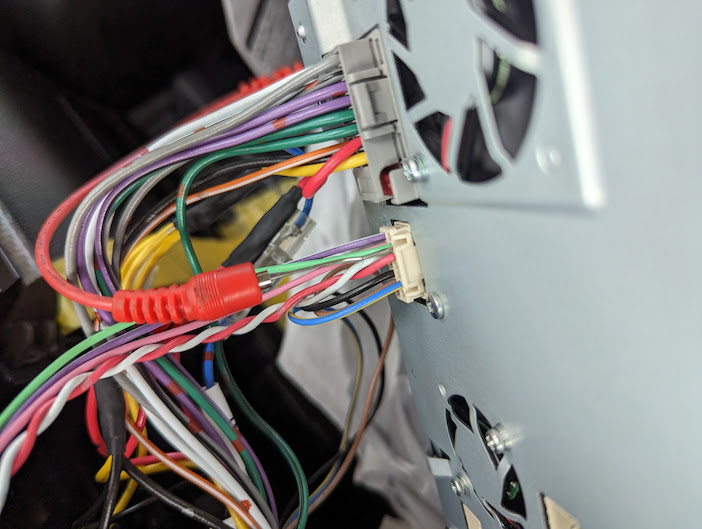

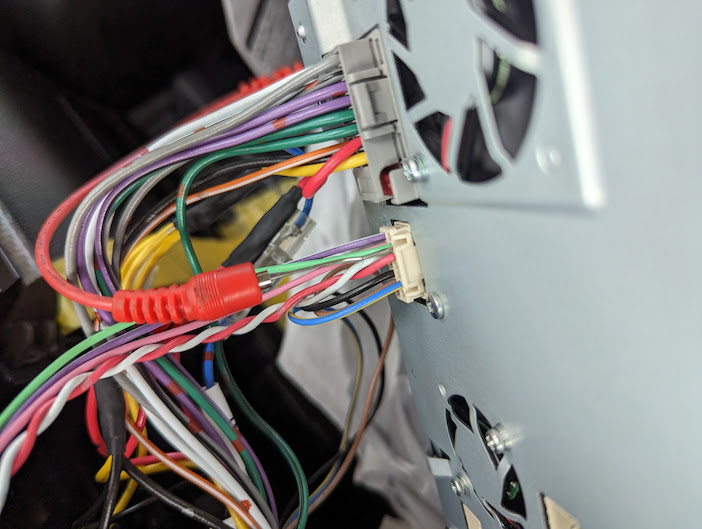

基本的にナビ本体横のネジにかませてアースでOKです。

みやちょん

みやちょん コネクターは接続したまま測定しよう!

外して測定すると接続時とは違う値が表示されることもあるので注意しよう!

また、コネクターの裏からテスターの針を刺す場合、とても細いのでテスターの針のままでは刺さらない。

なので、細い針に変換できるものがあるのでそれを使おう!

今回はありがたいことに常時電源とACC電源の線が分かりやすくあったのでこちらに接続していきます。

こんな感じで、エレクトロタップを使うと簡単に電源がとれちゃいます。

常時電源に割り込ませるときはプライヤーが他の金属部分に当たらないように注意しよう!

ヒューズが飛んでしまうよ!

ついでに走行中にテレビを見れるようにしよう!!

ここまでばらしたら走行中にテレビを見たりナビの操作が停車しなくてもできるようにしておくといいと思います。

純正のナビゲーションには、ディーラーオプションナビとメーカーオプションナビがあり、テレビが見れる、ナビの操作ができる条件が違います。

- ・ディーラーオプション

-

サイドブレーキ信号

- ・メーカーオプション

-

車速信号とサイドブレーキ信号

このようにサイドブレーキ信号のみで制御しているものだと、サイドブレーキの配線を探してボディアースしてあげるだけで走行中にテレビを見たりナビゲーションを操作できます。

スズキの軽自動車はすべてサイドブレーキ信号のみの制御なのでテレビキットを購入せずにサクッと解除しちゃいましょう!!

サイドブレーキ信号を探そう

サイドブレーキの配線を探すときは、まずIGON(電源ボタンを2回押した状態)にします。

その状態で先ほどと同じようにサーキットテスターで電圧を見ていきます。

僕の経験上、サイドブレーキ信号の配線色は

黄緑色か紫色が多いです!

今回は上画像の黄緑色がサイドブレーキの配線でした。

サイドブレーキ配線の見つけ方は、IGONの状態にしてサイドブレーキを踏んでいない状態で電源があることを確認したら、サイドブレーキを踏んでみます。

そうすると正しい配線だったら0Vになるのでその配線であっています。

上の画像のようにサイドブレーキを踏んでいない状態では3Vくらいしかありません。

このように0VになればOK!

配線を加工しよう

続いては配線の加工です。

使うのは、電工ペンチとクワ型端子です。

まずは、配線をこのようにナビゲーションに繋がっているほうを残すようにカットしちゃいます!!

ナビ側の配線をボディーアースしなければならないので、

必ずナビ側を多く残すようにしてください!

車両側の配線は他の配線、金属部に触れないようにビニールテープなどで保護しよう!

こんな感じで切ったナビ側の配線にクワ型端子を電工ペンチで取り付けます。

配線の被服の剥き方は色々あるのですが、細い配線の被服を剥く場合、僕はニッパーを使って切らない程度に一周刃を入れて軽く握りながら引っ張ります。

あとはこんな感じにナビ本体にアースしてあげればOKです!

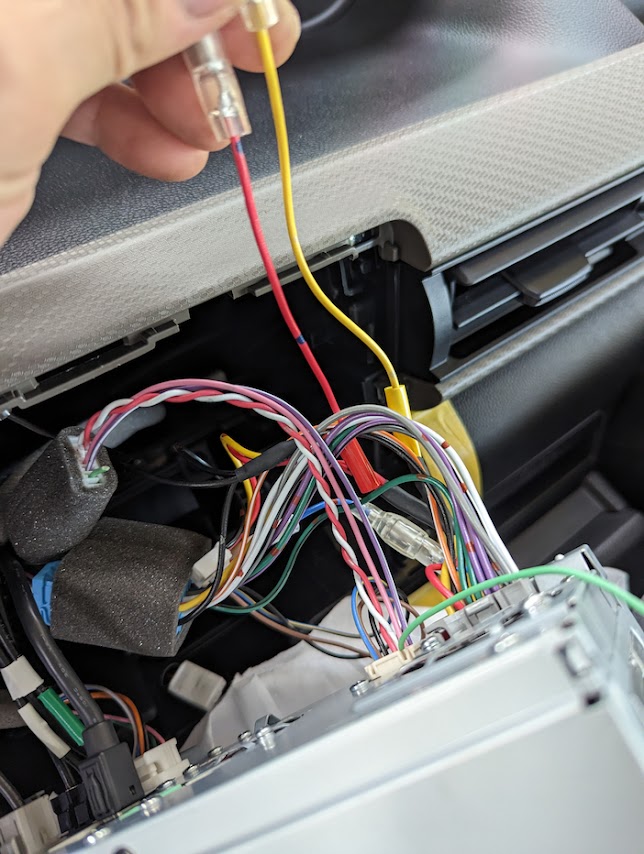

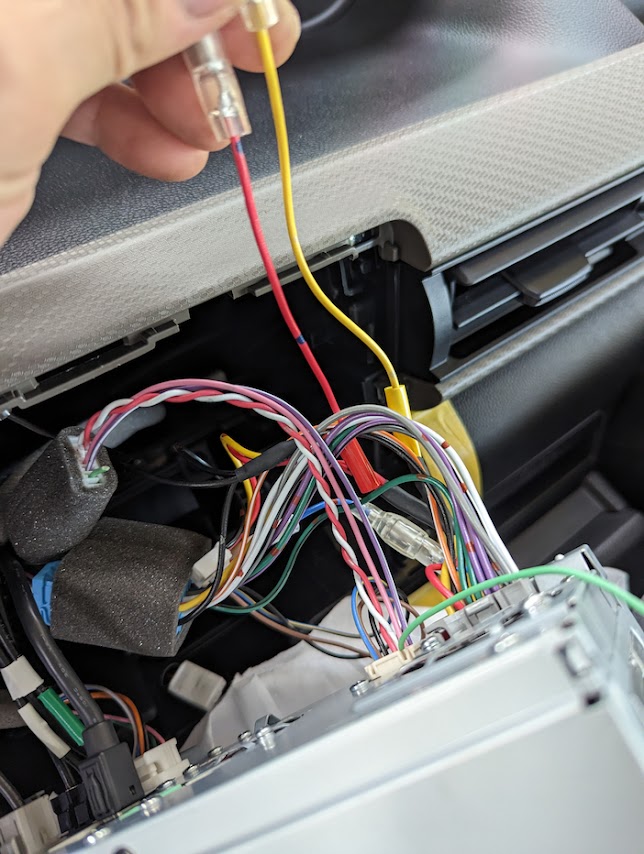

一緒にドラレコのアース端子もナビ本体に上のように、どこか適当なネジのところにアースしてあげれば電源の取り出しは完璧です!

最後にドラレコに電源をつないでIGONにして電源が入るか確認しよう!

確認ができたらナビとパネルを元通りにしても大丈夫です。

ドラレコ本体の取り付け

電源を取ることができたら、本体の取り付けをしていきます。

パネルを外したことがない人は少し苦戦するかもですがコツさえつかめば簡単にできるので頑張りましょう。

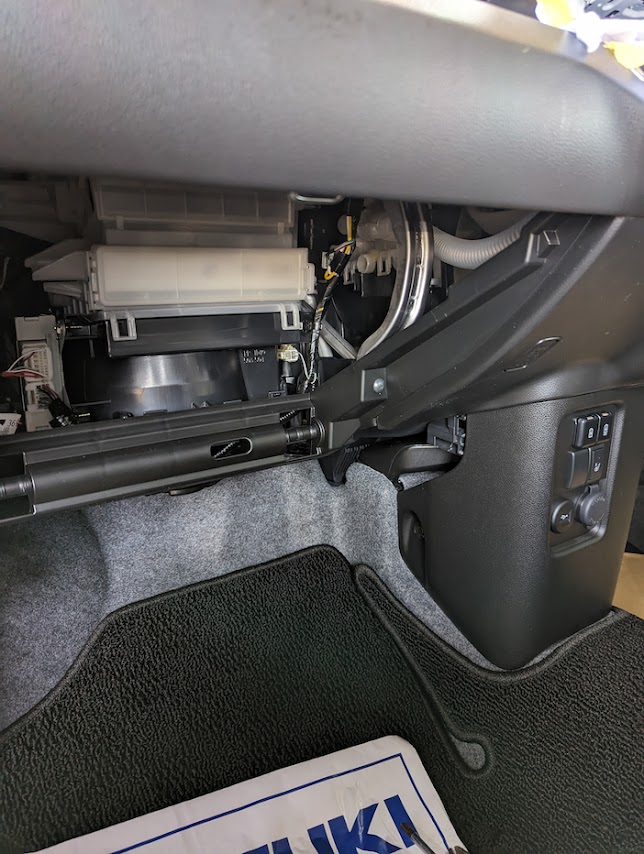

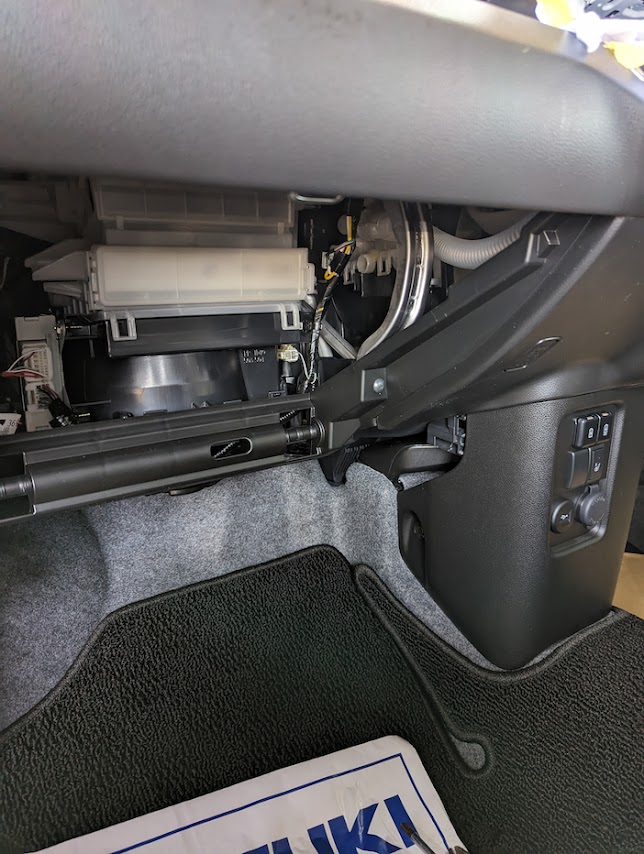

まずは、グローブボックスを外してナビから助手席足元まで先ほど取った電源線を持ってくる。

電源は助手席側ピラーを外して上に持っていきます。

僕は先にリアカメラからやりますが、順番は好きにやって大丈夫です。

今回のワゴンRはリアワイパーのモーター裏に配線を通すところがあるのでそこを通します。

室内からの配線を覆っているゴムをめくり先ほどのワイパーモーターの穴からここまでワイヤーや、針金などを通すと配線が簡単に通せます。

ここから室内に引き込みます。

パネルが少し硬いですが引っ張ればクリップが外れて浮いてくれるので、うまく隠しながら前に持っていきましょう。

こんな感じで、リアカメラの配線と電源線を、もともと車両についている配線にタイラップでまとめるときれいです。

あとはこのように助手席足元でまとめればOKです。

ちなみにこのようなクッションテープがあるなら下の図のように干渉して異音が発生しそうな場所や鋭利な金属の近くに配置してしまった配線に巻くとGOODです。

フロントカメラの配線をルーフに隠す際もクッションテープを巻くと落ちてこなくてGOODです!

こんな感じに配線を布テープなどで巻くとおしゃれに見えます!

カメラの取り付け位置は邪魔にならず、しっかりと前が映るところなら大丈夫です。

後ろのカメラに関しては真ん中の上につけるのが普通です。

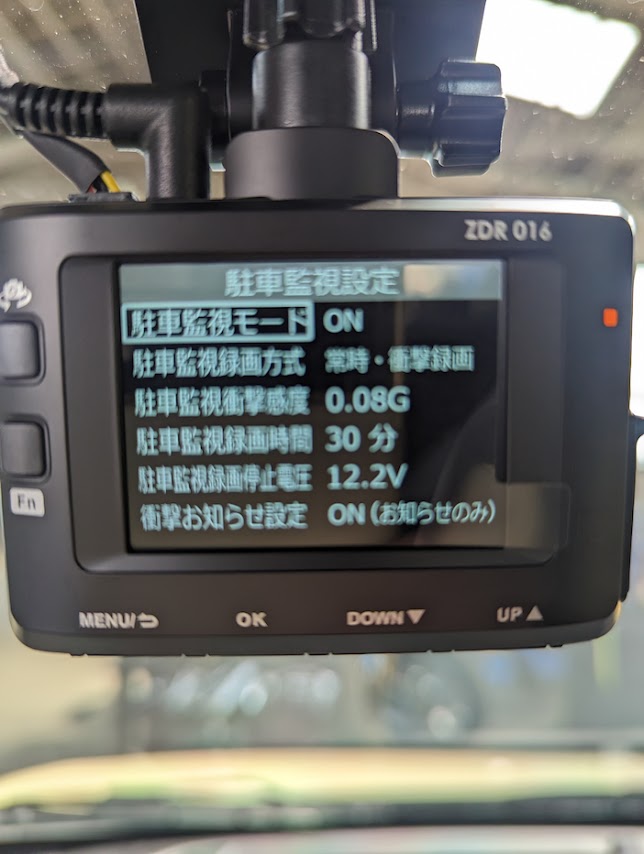

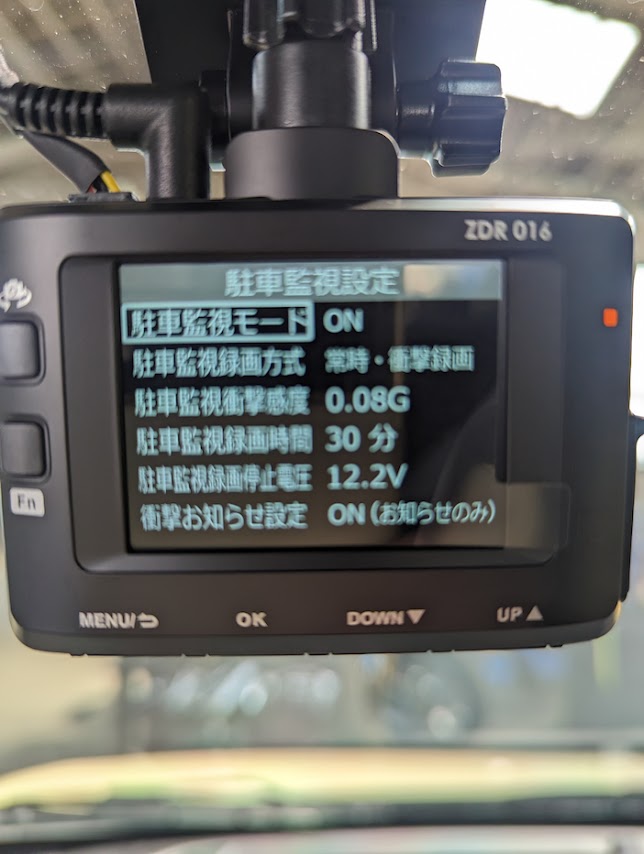

駐車監視設定をしよう

これを設定しないと駐車中に事故が起きても録画されないので設定が可能なドラレコは必ず設定しましょう!

今回のドラレコはシガーソケットから電源を取るタイプのものだったのですが、それだと電源を入れた時にしかドラレコが動かないので、こちらの配線を使って駐車中もドラレコが動くように電源をとりました!

最初はこのようにOFFになっている。

このようにONになればOKです!

ちなみに、駐車監視録画停止電圧は絶対に1番高い電圧にしてください‼

これを低い電圧に設定してしまうとバッテリーが上がってしまう可能性があるので注意です!

もともと1番高い電圧に設定されているはずなので、下手にいじらなければ大丈夫です。

まとめ

お疲れさまでした!!

取り付けを実際にやってみると大変かと思いますが、達成感のほうが強いと思います。

これからも自分でできそうなことはどんどんできるようになってもらえると嬉しいです!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント